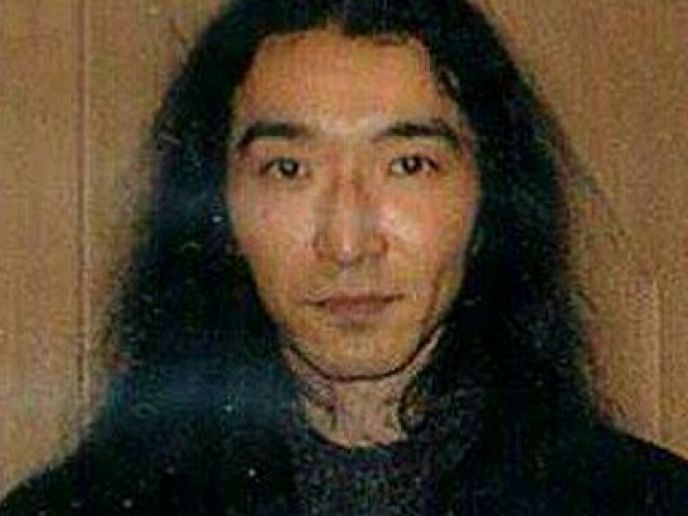

冨樫義博さんは、日本の漫画界を代表する作家の一人であり、その独創的な世界観と緻密なストーリーテリングで多くのファンを魅了してきました。代表作には『幽☆遊☆白書』や『HUNTER×HUNTER』などがあり、特に後者は連載が続く中で多くの読者を惹きつけています。彼の作品は、少年漫画の枠を超えた深いテーマ性とキャラクター描写で高く評価されています。

幼少期と学歴:山形の自然と美術に育まれた原点

冨樫義博さんは、1966年4月27日に山形県新庄市で生まれました。新庄市は、豊かな自然に囲まれた地方都市であり、季節の移ろいがはっきりしている土地柄として知られています。そんな環境の中で育った冨樫さんは、幼いころから絵を描くことやものづくりに興味を持ち、学校の写生大会や図画工作の時間でも一際目立つ才能を発揮していたといわれています。

通っていた新庄市立沼田小学校、明倫中学校では、既にクラスメートや教師の間で「絵が上手な子」として知られていたそうです。中学時代には友人と漫画を回し読みしたり、自分でストーリーを作って描いてみたりと、独自の創作活動を楽しんでいたとされます。その後、地元の山形県立新庄北高等学校に進学し、さらに美術への関心を深めていきました。高校生活の中では、漫画だけでなく日本画やデザインなど幅広い芸術表現に触れる機会がありました。

高校卒業後は、山形大学教育学部(現・地域教育文化学部)美術学科に進学します。冨樫さんはここで油絵やデザイン、彫刻といった多彩な表現技術を学び、美術の基礎をしっかりと身につけていきました。漫画家の中には独学で絵を描き続ける人も多い中、冨樫さんは美術教育を正規の課程で受けていたという点で、非常に珍しい経歴を持っています。この時期に得た構図や色彩、空間認識といった美術的センスは、後の作品における緻密なビジュアル表現や画面構成に大きく寄与しています。

また、大学在学中には同人活動や読者投稿といった場で、自作の漫画を発表し始めていました。その創作活動の中で徐々にプロとしての道を意識し始め、漫画家になるという夢に向かって一歩ずつ歩みを進めていったのです。

デビューまでの歩み:短編から始まった漫画家人生

冨樫義博さんが本格的に漫画家としてデビューするきっかけとなったのは、1986年に『とんだバースディプレゼント』という作品を『週刊少年ジャンプ』に投稿し、「第34回手塚賞」に準入選したことです。この作品で注目されたことが、プロの編集者の目にとまり、ジャンプ編集部との関係が始まりました。以降、短編作品の執筆を重ねながら、自身の作風を磨いていくことになります。

1987年には『JUNJUNの探検隊』を読切で発表し、正式に商業誌デビューを果たします。さらに1989年には、恋愛コメディ漫画『てんで性悪キューピッド』で初の連載に挑戦します。この作品は一風変わったヒロイン・鞠絵と、ツッコミ気質の主人公・赤井とのドタバタ劇を描いたもので、当時の少年誌としてはやや異色のテイストが話題となりました。

この時期、冨樫さんは画風の変化やストーリーテリングのバランスに試行錯誤を繰り返しており、漫画家としての基礎を着実に積み上げていたのです。また、同作では現在の代表作にも通じる独特のテンポやキャラクター造形が随所に見られ、後のブレイクを予感させる内容でもありました。

このように短編と中編連載を通じて作家としての土台を築いた冨樫さんは、次なるステップとして、自らの真骨頂ともいえるバトルファンタジー作品の構想を練り始めていきます。すでにこの頃から、ジャンルにとらわれない自由な発想力と、キャラクターの内面に深く迫る描写力に定評があり、編集部内でも「将来有望な才能」として一目置かれていたのです。

そして1990年、ついに彼の名を全国区に押し上げることとなる代表作『幽☆遊☆白書』の連載がスタートします。冨樫義博さんの本格的なブレイクが、ここから始まるのです。

代表作『幽☆遊☆白書』誕生:一気にスターダムへと駆け上がる

1990年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした『幽☆遊☆白書』は、冨樫義博さんにとって初の大ヒット作となりました。物語は、不良少年の浦飯幽助が交通事故で命を落とした後、霊界探偵として蘇り、さまざまな事件を解決していくという霊界ファンタジーです。開始当初はミステリー風の構成でしたが、物語が進むにつれてバトル漫画の色が強まり、読者の人気を獲得していきました。

特に「暗黒武術会編」から「魔界統一トーナメント編」にかけては、キャラクター同士の個性豊かな対決や、冨樫さんならではの心理描写、戦略性の高いバトル展開が話題を呼び、連載当時の『ジャンプ』の看板作品の一つに成長しました。幽助や蔵馬、飛影といった登場人物たちは、少年読者はもちろん、女性読者からも大きな支持を得ました。

『幽☆遊☆白書』は1990年から1994年まで連載され、全175話、コミックス全19巻が刊行されました。単行本は累計発行部数5,000万部以上を記録し、アニメ化も果たしています。テレビアニメは1992年から1995年まで放送され、原作に忠実かつ映像美に富んだ演出で高い評価を受けました。このアニメ化により、冨樫さんの知名度は全国的に広まり、一般層にもその名が知られるようになりました。

また、本作は1993年度の「第39回小学館漫画賞」を受賞し、冨樫さんの漫画家としての実力が業界でも正式に評価されるきっかけとなりました。『幽☆遊☆白書』は単なるバトル漫画にとどまらず、「人間と霊」、「善と悪」、「生と死」といった普遍的なテーマを内包しており、単なる娯楽を超えた深みを持っています。

一方で、連載後期には冨樫さん自身の体調不良や、創作上の葛藤もあって掲載ペースが不安定になることもありました。それでも彼は妥協せず、自分の描きたい物語と向き合い続けました。この誠実な姿勢が、多くの読者の心を打ち、現在に至るまで根強いファン層を生み出している要因の一つだといえるでしょう。

『HUNTER×HUNTER』と頂点への挑戦:複雑さと奥深さの極みへ

1998年に連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博さんが漫画家としてさらに進化した姿を見せた作品です。本作は、「ハンター」と呼ばれる特別な職業を持つ人々の活躍を描くファンタジーアドベンチャーであり、主人公ゴン=フリークスが父ジンを探す旅を軸にストーリーが展開されていきます。

『幽☆遊☆白書』で確立された魅力的なキャラクター描写とバトル演出はそのままに、『HUNTER×HUNTER』ではさらに複雑で知的な世界観が構築されています。特に、「念能力」と呼ばれる力の体系は、物理法則や心理的な駆け引きを緻密に取り入れた設計になっており、漫画界でも類を見ないほどの完成度を誇ります。キャラクターの行動一つ一つに意味があり、読者の考察を誘う構造は、ネット時代のファン層にとって極めて魅力的な要素となっています。

また、本作は「グリードアイランド編」や「キメラアント編」、「選挙編」など、章ごとに異なるテーマやジャンル性を持っており、それぞれのエピソードが独立した完成度を持っています。特に「キメラアント編」は、善悪の境界が曖昧な敵キャラクターや、人間の持つ本質的な欲望や感情をテーマにしており、少年漫画としては非常に異色の深い内容となっています。

『HUNTER×HUNTER』はその緻密な構成ゆえに、冨樫さんの創作エネルギーを非常に消耗させる作品でもあります。そのため、たびたび長期休載を挟むことになり、ファンの間では「冨樫先生、また休載か」という言葉が半ばネタのように語られることもあります。しかしながら、それでも連載が再開されればSNSではトレンド入りするなど、変わらぬ期待と支持を集め続けています。

2022年には、冨樫さんがTwitter(現X)を開設し、自身の作画状況を写真で報告するという異例の試みを行いました。これにより、読者との距離が一気に縮まり、冨樫さんの真剣な創作姿勢と人柄に再注目が集まりました。『HUNTER×HUNTER』は今なお未完の大作であり、多くのファンがその結末を待ち望んでいます。

冨樫義博の私生活と現在:創作と家庭、そして“待つ”ことの意味

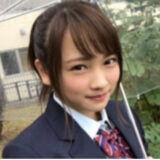

冨樫義博さんは、1999年に同じく漫画家の武内直子さんと結婚されています。武内さんは『美少女戦士セーラームーン』の原作者として世界的に知られており、日本漫画界を代表するご夫婦の一組として注目を集めました。結婚後はお二人の間にお子様も誕生し、冨樫さんは父親としての役割も果たしながら、創作活動を続けています。

私生活について多くを語ることはありませんが、武内直子さんが雑誌やインタビューなどで冨樫さんとのエピソードを時折紹介しており、その中で冨樫さんの穏やかで家庭的な一面が垣間見えます。休日には家族でゲームを楽しんだり、冨樫さん自身もテレビゲームに熱中している様子が伝えられることもあり、日常生活の中でも創作のインスピレーションを得ているのではないかと考えられています。

一方で、2000年代以降、冨樫さんは持病による体調不良や腰痛の悪化により、長期休載を繰り返すようになりました。特に『HUNTER×HUNTER』の連載は、年単位での休載が続くこともあり、連載の継続性に関する議論がしばしば話題となっています。しかしながら、これは単なる“怠け”ではなく、肉体的な限界と闘いながら真摯に作品づくりに向き合っている証拠でもあります。

冨樫さん自身もその苦悩を公にし、2022年にはSNS(X/旧Twitter)を通じて「腰の状態が非常に悪く、机に座ることさえ困難」という状況を自ら語っています。この投稿は世界中のファンから大きな反響を呼び、冨樫さんの身体を案じる声や「無理をせずに描いてほしい」といった励ましのメッセージが殺到しました。

近年では、デジタル作画やアシスタントとの分業体制の強化、仕事環境の見直しなどを進めながら、少しずつ連載再開の兆しも見せています。2022年後半には数話分の新作が『週刊少年ジャンプ』に掲載され、ファンの熱気が一気に高まりました。それでもなお、無理をせず、自身のペースで描き続けるという姿勢は、創作における誠実さの象徴ともいえるでしょう。

また、現代の漫画業界においては、健康やワークライフバランスが重要なテーマとなっており、冨樫さんのスタンスはその先駆けともいえます。作品を“待つ”ということの意味を、読者自身が考える時代になってきたのです。

まとめ:“描き続ける”という信念が生んだ不滅の才能

冨樫義博さんは、山形県という自然豊かな地方都市に生まれ、幼い頃から絵や創作に親しんできた芸術肌の人物です。大学では美術を本格的に学び、正統派の美術教育を受けながら、やがて漫画という表現手段に自分の可能性を見出していきました。若手時代には短編や恋愛作品を経て、徐々に自らの得意とするバトルファンタジーの世界を築いていきます。

『幽☆遊☆白書』での大ブレイクを経て、『HUNTER×HUNTER』ではさらに深い心理描写と複雑な世界設定に挑戦し、少年漫画という枠にとらわれない独自の境地に達しました。冨樫さんの作品には、「キャラクターが自分の意思で動き出す」と評されるほどのリアリティがあり、それが読者に強い感情移入をもたらしています。

一方で、体調不良や創作へのこだわりから、定期的な連載が難しい状況が続いています。しかしその中でも、「未完成であっても冨樫作品は価値がある」と多くのファンが信じて待ち続けています。SNSを通じて自らの状況を伝えるという姿勢も、漫画家としてだけでなく一人の人間としての誠実さが感じられ、多くの支持を集めています。

冨樫さんの生き方は、ただ人気作品を描くというだけでなく、「自分の描きたいものを、自分の納得できる形で世に出す」という創作者としての信念を貫くものであり、現代の若いクリエイターたちにも大きな影響を与えています。効率や量産が求められる時代において、冨樫さんのように“質”と“信念”を最優先する姿勢は、まさに稀有な存在と言えるでしょう。

これからも『HUNTER×HUNTER』の物語がどのように展開していくのか、冨樫義博さんがどのような形で表現を続けていくのか、多くの人々が見守っています。描くことを決して諦めず、常に誠実に向き合うその姿は、時代を超えて語り継がれるにふさわしいものです。