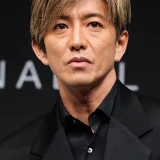

ビートたけしさんの学歴について知りたい方へ、この記事では明治大学工学部を中退した経緯や、その後の特別卒業認定までの詳しい流れをわかりやすく解説します。

また、足立高校や足立区立第四中学校、梅島第一小学校時代のエピソードも交えながら、ビートたけしさんの学生生活の実態や家族との関わりまでしっかりと紹介しています。

明治大学時代にジャズ喫茶で過ごした青春や、当時の交友関係、そして進学理由の裏側まで幅広く網羅しています。

さらに、足立高校の偏差値や進学実績、学歴が現在の活動にどう活きているのかなど、細かいポイントもカバーしています。

家族がどのように教育へ関わったのか、子ども時代の友人やエピソードもふまえて、ビートたけしさんの人間性や生き方のルーツを深掘りします。

学歴の真相や知られざる学生生活に興味がある方にぴったりの内容です。

ビートたけしの学歴まとめ|明治大学時代と知られざる学生生活

- ビートたけしは明治大学工学部を中退、その後の特別卒業認定とは?

- ジャズ喫茶でのアルバイトや青春時代のエピソード

- なぜ明治大学を選んだのか、その理由ときっかけ

- 北野武(ビートたけし)の大学時代の交友関係や出会い

- 明治大学卒業後のキャリアと人生への影響

- 足立高校時代の学業成績と部活動のエピソード

- 中学校は足立区立第四中学校、越境通学の理由と体験談

- 小学校時代の思い出と、母親が教育熱心だったエピソード

- 足立高校の偏差値や進学実績について

- ビートたけしの学歴が今にどう活きているのか

- 「北野武」の原点、子ども時代の友人や家族との関係

ビートたけしは明治大学工学部を中退、その後の特別卒業認定とは?

ビートたけしさんは明治大学工学部機械工学科に進学した後、一度中退しながらも、最終的には大学側から特別卒業認定を受けたという非常にユニークな学歴を持っています。この背景には、学生時代の多様な経験や家庭の事情、時代の空気感など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。

まず、ビートたけしさんが明治大学に進学したのは1965年のことです。出身高校は東京都立足立高校で、母親が非常に教育熱心だったこともあり、近隣の大学ではなく、名門である明治大学への進学を強く後押しされたといいます。工学部機械工学科を選んだ理由には、ものづくりや理系科目への興味もありましたが、何よりも「親を安心させたい」という家族思いの側面が大きかったようです。

しかし、大学に入ってからのたけしさんは、思い描いていた学生生活とは違う現実に直面します。当時の明治大学は学生運動が活発で、学内の雰囲気も混沌としていました。たけしさん自身も時折デモや集会に顔を出すことはあったものの、本格的に活動することはありませんでした。また、大学の授業にもなかなか身が入らず、ジャズ喫茶でのアルバイトや様々な仕事に熱中するうちに、次第に大学へ通わなくなっていきます。

具体的には、明治大学では卒業に必要な単位が140単位とされていましたが、たけしさんは106単位まで取得していました。本人も勉強は得意で、特に数学や図工などには自信がありましたが、生活そのものがアルバイトや音楽、演劇など、学外活動中心となっていきます。家を出て新宿界隈で一人暮らしを始めたのもこの頃で、周囲には芸術や文化に興味を持つ仲間も多く、次第に「大学を出て安定した職業に就く」という従来の価値観より、自分らしい生き方を模索するようになっていきました。

結果として、たけしさんは必要な単位を取り切れず、明治大学を中退することになります。この決断には、本人の思いだけでなく、親や兄弟との関係、また当時の社会的な雰囲気も影響していたと言われています。家族、とりわけ母親にとっては大きなショックだったものの、たけしさん自身は「芸人になる」という道を選び、後に日本を代表するお笑いタレント、映画監督へと成長していきました。

その後、ビートたけしさんは芸能や映画などでの活躍が広く認められ、2004年には明治大学から「特別卒業認定証」を授与されました。これは、明治大学が著名な卒業生や社会に貢献した元在学生に対して認定する制度で、正式な卒業証書とは異なるものの、彼の功績が大学に認められた証とも言えるでしょう。また、同時に「特別功労賞」も贈られており、大学とたけしさん双方の関係が新しい形でつながった瞬間でもありました。このように、明治大学工学部を中退しながらも、最終的には特別な卒業認定を受けたビートたけしさんの学歴は、多くの人にとってもユニークで興味深いエピソードとなっています。

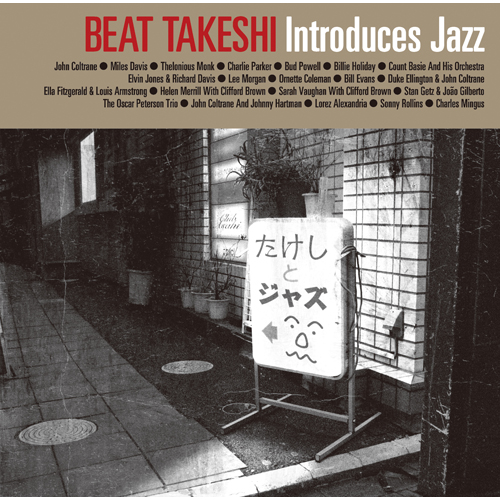

ジャズ喫茶でのアルバイトや青春時代のエピソード

ビートたけしさんの学生時代を語るうえで、ジャズ喫茶でのアルバイトやそこでの出会い、経験は欠かせません。なぜなら、この時期に培った価値観や人間関係、そして自分の居場所を探すための葛藤が、その後のビートたけしさんの人生に大きく影響しているからです。誰もが知る有名タレント・映画監督の裏側には、若き日に悩みながらも必死に生きた青春時代があります。

まず、ビートたけしさんがジャズ喫茶でアルバイトを始めたのは、明治大学在学中の1960年代後半、東京都新宿区界隈が主な舞台です。当時の新宿は学生運動が盛んで、街全体に独特の活気と自由な空気が漂っていました。たけしさんは学業への興味を失いかけていたこともあり、自然と学外での活動に目を向けるようになりました。アルバイト先として選んだジャズ喫茶は、「ビザール」「ヴィレッジヴァンガード」「ジャズ・ビレッジ」など、音楽と人が交差する場所でした。

ジャズ喫茶で働く中で、たけしさんは音楽の魅力だけでなく、多くの個性的な人々と出会います。例えば、後に有名になる映画監督の若松孝二さんや、萩原朔美さん、また喫茶店で同じくバイトをしていた永山則夫さんなど、多様なバックグラウンドを持つ仲間たちと交友を深めました。ジャズ喫茶は単なるアルバイト先というだけでなく、当時の若者が自己表現や仲間づくり、情報交換の場として機能していました。たけしさん自身も、そこで人生観や芸術への関心を大きく広げていったのです。

また、たけしさんのアルバイト経験はジャズ喫茶だけにとどまりません。彼は、菓子の計り売りやビルの解体工、クラブのボーイ、空港での荷役、タクシー運転手、ガソリンスタンド店員など、さまざまな仕事を転々としながら生活していました。これらの経験が彼の観察力や柔軟な思考、ユーモアの感覚に深く根付いています。アルバイト先で出会った多彩な人々から多くを学び、また彼自身が「何のあてなき人生なり」と感じながらも必死に日々を生きていたエピソードは、後の芸人・映画監督としての活動にもつながる貴重な財産となりました。

一方で、たけしさんの家族との関係も青春時代の大きなテーマです。彼の母親は大変厳しく、常に「勉強しなさい」と声をかけていたといいます。そんな中で自分の居場所や生き方を探す若き日のたけしさんは、ジャズ喫茶のような自由な空間で心の安らぎを求めていたのかもしれません。アルバイトで得た小さな収入を手にしながら、ジャズや文学、演劇などの芸術分野に強い興味を持ち、自分の将来について葛藤し続けていました。

そして、こうした様々な青春時代のエピソードは、たけしさんの人柄や作品づくりに色濃く反映されています。ユーモアとシニカルな視点、鋭い社会風刺、どこか寂しげで人間味あふれるキャラクターなど、その原点はこの時期の多様な経験にあると言っても過言ではありません。若き日のたけしさんは、社会の中で自分らしい生き方を探し続け、迷い、悩みながらも前に進みました。そのひとつひとつの出来事が、やがてお笑いや映画の世界で唯一無二の存在感を放つきっかけとなったのです。

なぜ明治大学を選んだのか、その理由ときっかけ

ビートたけしさんが明治大学を進学先として選んだ背景には、家庭環境や時代の空気、そして本人の想いが大きく関わっています。なぜ明治大学工学部を目指したのか、どのような理由やきっかけがあったのかについて、多角的に見ていきます。

まず、進学時期は1965年で、場所は東京都内。足立区島根出身のたけしさんが東京都立足立高校を卒業した後、明治大学工学部機械工学科へ進学しました。この進学の最大の理由は、やはり母親の存在が大きいです。たけしさんの母親はとても教育熱心で、「どんなに貧しくても息子だけは立派な大学に通わせたい」という強い思いを持っていました。家庭は決して裕福ではありませんでしたが、母親は日々倹約し、教育費を捻出していたと言われています。

当時、東京都立足立高校は地元では知られた学校でしたが、母親は「せっかくならもっと良い大学に」という考えを持っていました。周囲の中学校からも近い都立高校ではなく、わざわざ越境してまで進学した背景には、母親の強い願いが影響しています。その流れで大学も「地元や簡単な進学先」ではなく、より知名度が高く評価されている明治大学を目指すことになったのです。

また、本人の中にも、ものづくりや理系分野への関心がありました。小学生の頃から算数や図工が得意だったたけしさんは、機械工学という分野にある種の興味を抱いていたとされています。周囲からも「手先が器用」「理屈っぽい」などと言われていたエピソードもあり、そういった素質や性格も工学部志望の背景にあったのかもしれません。

さらに、1960年代の日本は高度経済成長期であり、「大学を出て一流企業に就職する」というコースが成功の象徴とされていました。親世代や社会の価値観も「大学進学こそ安定した将来への近道」と考える人が多く、たけしさんの家でも「大学だけは出ておけ」という雰囲気が強かったのです。たけしさん自身も、当初はその期待に応えたいという思いがありました。

そして、もう一つのきっかけは家族との比較です。兄である北野大さんは学業優秀で、のちに大学教授まで務める人物です。その存在もたけしさんの中に「自分も兄のように大学進学を成し遂げたい」という意識を芽生えさせたと言われています。兄と比べられることが多かったため、自らも学業面で期待に応えたい気持ちがあったのです。

このように、ビートたけしさんが明治大学工学部を選んだ理由には、母親の熱心な教育方針や家族からの影響、ものづくりへの興味、当時の社会情勢など、複数の要素が絡み合っています。「自分らしい人生を切り開きたい」という思いと、「家族や社会の期待に応えたい」という葛藤のなかで選ばれた進学先だったと言えるでしょう。明治大学への進学は、たけしさんのその後の人生を大きく変える第一歩となりました。

北野武(ビートたけし)の大学時代の交友関係や出会い

北野武さん、すなわちビートたけしさんの大学時代は、さまざまな出会いや交友関係に彩られた時期でした。大学時代に築いた人間関係やその交流は、後の人生や芸能活動、そして映画監督としての独自の視点にも大きな影響を与えています。なぜなら、明治大学という場で多くの個性的な仲間や文化人と出会い、社会の枠にとらわれない価値観や人生観を身につけていったからです。

たけしさんが明治大学に入学したのは1965年のことです。当時の大学キャンパスは学生運動が盛んで、学外からも多様な文化や思想が流入していた時代でした。新宿や池袋といったエリアにはジャズ喫茶や名曲喫茶が数多く存在し、そこが学生たちのたまり場となっていました。たけしさんも、アルバイトを通じて「ビザール」「ヴィレッジヴァンガード」「ジャズ・ビレッジ」といったジャズ喫茶や名曲喫茶に出入りしていました。

そのアルバイト先や行きつけの店では、後に映画監督として知られる若松孝二さんや萩原朔美さんなど、後に文化人・芸術家として活躍する人々と知り合います。また、同じくアルバイト仲間だった永山則夫さんも当時の新宿界隈で一緒に働いていたひとりです。こうした場所は、単なる職場ではなく、若者たちが自由に語り合い、悩みや将来について真剣に話し合える貴重なサロンでした。アルバイトをしながら人生の先輩や仲間と夜通し語り合う時間が、たけしさんの価値観や創作意欲を刺激し、のちの芸風や作品世界の根っこになっていきます。

さらに、学生演劇やアングラ演劇、若松プロ作品への端役出演など、芸術方面の活動も交友関係を広げるきっかけとなりました。たけしさんはヴォードヴィルのような軽演劇に興味を持ち、演劇サークルや学生劇団、映画サークルにも顔を出していました。そのなかで、時に脚本や舞台構成にも関わり、舞台裏の仲間たちとも深い絆を築いていきました。

一方で、学内での同級生たちとの関係もありました。明治大学工学部機械工学科の同級生には、後にプロ野球選手・監督となる星野仙一さんもいました。たけしさんは当時からひときわ目立つ存在だったそうですが、学業の話や将来の夢についてもさまざまな議論を交わしていたとされています。また、当時の友人たちと新宿や池袋でアルバイトのシフトを合わせて一緒に遊んだり、音楽や芸術に触れたりして過ごす時間も多かったようです。

さらに、ジャズ喫茶や下宿先で出会った人々は、芸能界や映画界を目指すものばかりではありません。バンドマンや劇作家、大学院生、社会人などさまざまな立場の人たちと交流し、多様な価値観や生き方に触れたことも、のちのたけしさんの広い視野や独自の世界観に結びついています。家族や地元との関係性に悩みながらも、自分の進むべき道を探し求める中で、多くの人たちから刺激や学びを得ていきました。

このように、明治大学時代のビートたけしさんは、単なる一学生にとどまらず、ジャズ喫茶でのバイトやサークル活動、文化人との交流を通じて、幅広い交友関係を築いていきました。その経験が芸人としての柔軟な感性や、映画監督としてのリアルな人物描写に活きているのです。大学時代の出会いや仲間との語らいは、ビートたけしさんの現在の活躍の土台となった大切な青春の一ページだったと言えるでしょう。

明治大学卒業後のキャリアと人生への影響

ビートたけしさんは明治大学工学部を中退しましたが、その後の人生で多彩なキャリアを築き上げています。中退という選択が彼の人生にどう影響し、どのような道を切り開いたのか、その歩みを具体的にたどります。

たけしさんが明治大学を離れたのは、在学中にさまざまなアルバイトや下宿生活を経験し、「自分の居場所は大学の外にある」と感じたことが大きな理由です。大学で取得した単位は106単位と多く、勉強自体が苦手だったわけではありません。しかし、大学生活に馴染めず、現実と理想のギャップに悩みながらも、「自分が本当にやりたいこと」に向き合うようになりました。

その後、芸人を志して浅草のフランス座に飛び込み、エレベーターボーイから前座芸人、さらには漫才師への道を歩み始めます。浅草での修業時代は厳しいものでしたが、師匠である深見千三郎さんや多くの芸人仲間との出会いが、たけしさんの芸の基礎を形作りました。やがて「ツービート」を結成し、漫才ブームの波に乗って一躍スターの座へ。テレビ・ラジオへの進出や、毒舌漫才による社会風刺で時代をけん引する存在になりました。

芸人としての成功にとどまらず、たけしさんは俳優、司会者、映画監督、作家、歌手、大学教授など、多彩な分野で活動しています。1989年に映画「その男、凶暴につき」で監督デビューを果たすと、1997年の「HANA-BI」ではヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞を受賞し、国際的な評価も高まりました。お笑いタレントとしての知名度に加え、文化人・アーティストとしての実績も着実に積み重ねています。

明治大学を正式に卒業したわけではないものの、大学時代の経験はたけしさんの柔軟な発想力や人間観察の視点に活かされてきました。さまざまなアルバイト経験や多彩な出会い、葛藤と模索の中で自分らしい生き方を模索した時間が、今の創作活動や人間関係の築き方に大きく影響しています。また、2004年には明治大学から「特別卒業認定証」や「特別功労賞」が授与され、社会における彼の功績が公式に評価される形となりました。

人生の途中で進路変更をしたことは、たけしさんにとって「失敗」ではなく「新しい挑戦への扉」でした。さまざまな困難や逆境もありましたが、そのたびに周囲の人々や環境に刺激を受け、ユーモアや独自の世界観を築いてきました。自分の信じた道を突き進み、枠にとらわれないキャリアを歩んできたたけしさんの人生は、多くの人に勇気を与える存在です。

このように、明治大学卒業後のビートたけしさんは、お笑いだけにとどまらない幅広いキャリアを展開し、時代を超えて多くの人々に影響を与えています。大学中退という経験も含め、すべての出来事が彼の人生の糧となり、現在の活躍へとつながっています。

ビートたけしの学歴を小中高から振り返る|足立高校・第四中学校・第一小学校の思い出

- ビートたけしは明治大学工学部を中退、その後の特別卒業認定とは?

- ジャズ喫茶でのアルバイトや青春時代のエピソード

- なぜ明治大学を選んだのか、その理由ときっかけ

- 北野武(ビートたけし)の大学時代の交友関係や出会い

- 明治大学卒業後のキャリアと人生への影響

- 足立高校時代の学業成績と部活動のエピソード

- 中学校は足立区立第四中学校、越境通学の理由と体験談

- 小学校時代の思い出と、母親が教育熱心だったエピソード

- 足立高校の偏差値や進学実績について

- ビートたけしの学歴が今にどう活きているのか

- 「北野武」の原点、子ども時代の友人や家族との関係

足立高校時代の学業成績と部活動のエピソード

ビートたけしさんの足立高校時代は、学業成績と部活動の両面で非常に特徴的なエピソードに彩られています。彼がどのような高校生活を送り、何に打ち込み、どんな環境で成長したのかを具体的に知ることで、現在のたけしさんのユニークな人間性や表現力のルーツが垣間見えてきます。

まず、足立高校に進学したのは1962年のことです。場所は東京都足立区に位置する都立高校で、地元でも知られた存在でした。誰が――つまり、ビートたけしさん自身が、この高校に入学した背景には、母親の強い教育方針がありました。たけしさんの母親は非常に教育熱心で、わざわざ学区外の中学校や高校に進学させるほど、我が子により良い教育環境を求めていたのです。

足立高校は当時、進学校として一定の評価を受けており、学業に熱心な生徒が多く集まっていました。たけしさんも、その影響を受けて勉強には真剣に取り組んでいたといわれています。特に数学や図工といった科目に強みがあり、成績も上位を維持していたとのエピソードが残されています。ただ、芸術的な発想やユーモアに満ちた感性はこの時期からすでに目立っていたようで、友人たちとのやり取りやちょっとしたイタズラも多かったようです。

部活動では野球部に所属していました。小学校から高校まで一貫して野球部に入っていたたけしさんは、足立高校でも軟式野球部で活動していました。ポジションや具体的な成績など詳細な記録は少ないものの、日々の練習に励み、仲間と共に汗を流した経験は、その後のチームワークやリーダーシップにも影響を与えています。また、野球部に入る一方で、高校在学中にはヨネクラジムでボクシングも習っていたという話があり、多趣味で好奇心旺盛な一面が見られます。

高校時代のたけしさんは、学業と部活動の両立に励みながらも、友人や先輩後輩との関係も大切にしていました。野球部での絆だけでなく、学級活動や文化祭などでも積極的に関わり、学校生活を満喫していた様子が伝わってきます。一方で、在学中に未成年ながら飲酒をしていたことを著書で明かすなど、当時の若者らしいやんちゃなエピソードもあります。この自由で活発な高校時代の体験が、のちの破天荒な芸風や発想の源になっているのかもしれません。

また、学業や部活動以外にも、たけしさんは地元の仲間や家族との絆を大切にしていました。祖母にかわいがられ、兄や姉とは年が離れていたため、家族内でユニークな立場にいたことも、彼の個性的な人間性を育てる要因となりました。日々の生活のなかで感じたこと、友人たちとの何気ない会話や出来事が、後年の芸や作品づくりに活かされていきます。

このように、ビートたけしさんの足立高校時代は、学業成績の優秀さと野球部での青春、さらには様々な人間関係や自由な発想が交錯する濃密な時間でした。部活動での汗と涙、学業への努力、家族との日常が積み重なり、現在のたけしさんを形作る大きな土台となったのです。足立高校で過ごした経験が、今もなお多くの人に語り継がれるたけしさんの魅力の一部となっています。

中学校は足立区立第四中学校、越境通学の理由と体験談

ビートたけしさんは小学校卒業後、地元ではなく足立区立第四中学校へ越境通学をしています。この選択には家庭の思いと本人の成長への強い期待が込められており、その体験はたけしさんの人生観や価値観の形成に大きく寄与しました。なぜ地元の中学校を選ばず、遠く離れた学校に通うことになったのか、そしてその経験がどのように彼の心に刻まれていったのかを紐解きます。

まず、たけしさんが越境通学を始めたのは、小学校を卒業してからすぐのことです。場所は東京都足立区で、足立区立梅島第一小学校から足立区立第四中学校に進学しました。きっかけとなったのは、やはり母親の強い教育へのこだわりです。たけしさんの母親は「より良い教育環境を求めて、進学校に進ませたい」という熱意が強く、学区内の中学校よりも評判の良い足立区立第四中学校を選択したのです。当時、越境通学は珍しいことではありましたが、決して簡単な選択ではありませんでした。

このようにして始まった越境通学の日々は、たけしさんにとって多くの挑戦と発見に満ちていました。新しい環境では、地元の友達が少なく、最初は孤独や不安を感じることも多かったと想像されます。しかし、その分新しい出会いや経験があり、自分を見つめ直すきっかけにもなりました。たけしさんは、持ち前の明るさやユーモアを活かして次第に新しい友人を作り、学校生活を楽しむようになっていきます。

学業面では、母親の期待に応えるべく真剣に勉強に取り組んでいました。特に算数や図工が得意で、クラスでも目立つ存在だったと言われています。また、部活動としては野球部に所属し、小学校時代から続けてきたスポーツへの情熱も変わらず持ち続けていました。新しいチームメイトと共に汗を流し、競い合うことで、たけしさんの協調性やリーダーシップが磨かれていきます。

一方、越境通学という選択は、日々の移動や時間管理などにも工夫が必要でした。たけしさんは通学に時間をかけてでも自分の将来にとって最善の環境を選び、困難を乗り越えていく力を育てていきました。地元と違う環境で過ごした中学時代は、他者と違う視点で物事を見る力や、独立心を養う大切な時間となったのです。

家庭内では、厳しい母親と優しい祖母の間で育ちました。母親からは勉学への厳しい声掛け、祖母からは愛情と安心感を受け、バランスよく成長することができたと言えるでしょう。兄姉とも年が離れていたため、自分のペースで新しい環境に溶け込むことができました。

このように、ビートたけしさんの足立区立第四中学校時代は、母親の強い思いと自身の努力によって実現した特別な体験でした。新しい環境での挑戦、学業や部活動に励んだ日々は、彼にとって大きな財産となっています。越境通学で得た経験や人間関係が、後年の多彩な活動やユニークな視点を育てる土台となったことは間違いありません。

小学校時代の思い出と、母親が教育熱心だったエピソード

ビートたけしさんの小学校時代は、母親の強い教育熱心さと、日常の小さな出来事に彩られた特別な時期でした。この時代の経験が、のちに多彩な分野で活躍するたけしさんの土台となっています。どんな家庭環境で、どのような日々を送り、なぜ母親がこれほどまでに教育にこだわったのか、その理由や具体的なエピソードを交えて紹介します。

まず、たけしさんが通っていたのは東京都足立区にある梅島第一小学校です。通い始めたのは昭和30年代後半から40年代初頭にかけてで、東京オリンピックの前後という、社会が大きく変わりつつあった時代です。家族は両親と兄姉、祖母という6人家族で、家庭は決して裕福とは言えませんでした。父親はペンキ職人として働き、母親は家計を支えるために昼夜を問わずパートや内職に励んでいました。

この時期、たけしさんの母親はとにかく教育熱心で、息子が「将来困らないように」との一心で勉強させていたといいます。家では毎日「勉強しなさい」「本を読みなさい」という母親の言葉が飛び交い、食事やおやつの時間も、勉強の合間という位置づけだったそうです。兄の北野大さんもまた学業優秀で、家の中ではいつも「お兄ちゃんを見習いなさい」と言われて育ったとされています。

勉強だけでなく、生活面でも母親の管理は徹底していました。毎朝決まった時間に起きてご飯を食べ、学校の宿題は必ず終えてから遊びに行くというルールがありました。ランドセルや上履き、ノートの使い方まできちんと指導され、身の回りのことをしっかり自分でできるように育てられました。たけしさんがやんちゃをすると、母親はときに厳しく叱りつけましたが、その一方で「この子のため」と自分のことよりも子どもを最優先して行動していた様子が随所に見られます。

また、母親がパート先や近所の人に「うちの子は将来立派な大学に入れてみせる」と話していたというエピソードも残っています。たけしさん自身も、小学校低学年の頃からすでに母親の期待を強く感じていたそうです。その一方で、祖母はどんなときも温かく見守り、時には母親の厳しさを和らげる役割を果たしていました。

学校生活では、たけしさんはクラスの人気者で、ユーモアのセンスが光っていたと言われています。勉強は得意な科目と不得意な科目がありましたが、算数や図工など手を動かす作業は大好きでした。授業が終わると近所の友達と外で遊びまわる元気な子どもで、夏休みには近くの川や空き地で昆虫採集や野球を楽しんでいました。学校での友人関係も良好で、地域の祭りや行事にも積極的に参加し、地元とのつながりを大切にしていた時代です。

このように、ビートたけしさんの小学校時代は、厳しくも温かい家庭環境と、母親の並々ならぬ教育熱心さが特徴的でした。母親の姿勢が、たけしさんの粘り強さや勤勉さ、ユーモアのセンスを育て、人生のあらゆる困難に立ち向かうための基礎となったのです。小さな日常の積み重ねが、のちの大きな飛躍につながっていることは間違いありません。

足立高校の偏差値や進学実績について

足立高校の偏差値や進学実績は、ビートたけしさんの学歴を語る上で欠かせない要素です。この高校がどのような教育環境だったのか、どんな生徒が集まり、どのような進路を歩んだのかについて、歴史や実際のデータ、当時の社会背景とあわせて具体的に紹介します。

まず、足立高校は東京都足立区にある都立高校で、開校は大正時代までさかのぼります。1960年代から1970年代にかけては、地元の進学校として知られ、多くの生徒が大学進学を目指していました。ビートたけしさんが入学したのは1962年ですが、当時の足立高校の偏差値はおよそ50から55前後と推測されます。この偏差値は東京都内の都立高校の中でも標準的からやや上といえる水準で、入学には一定の学力が必要でした。

足立高校の教育方針は「自主・自律」を重んじており、生徒の自主性を尊重する校風が特徴です。学校生活は自由度が高く、生徒たちは部活動や学外活動にも積極的に参加していました。学力面では、国公立や有名私立大学への進学実績が豊富で、毎年多くの卒業生が東京大学や早稲田大学、明治大学などへの進学を果たしています。たけしさんの同級生や先輩にも、後に社会で活躍する人物が多数いたことは、学校の進学実績の高さを物語っています。

また、たけしさん自身も足立高校在学中は学業に励み、上位の成績を維持していました。特に数学や理科系科目が得意で、クラスでも注目される存在でした。部活動では軟式野球部に所属し、勉強とスポーツの両立に挑戦していたというエピソードも残っています。このような経験が、たけしさんのバランス感覚やチャレンジ精神を育てる一因となったのでしょう。

時代背景としては、1960年代の日本は高度経済成長期にあり、大学進学熱が非常に高まっていました。都立高校でも進学指導に力を入れ、進学率を上げるための取り組みが積極的に行われていました。足立高校の先生たちも生徒一人ひとりに寄り添い、進路相談や受験対策に熱心だったことが、多くの生徒の進学実績につながったと考えられます。

このように、足立高校は地元で評判の高い進学校であり、多くの生徒が大学進学を実現してきました。たけしさんもこの恵まれた環境の中で学び、多様な価値観や人間関係に触れることで、自身の進路や将来について深く考えるきっかけを得ました。足立高校での学びと経験が、たけしさんのその後の人生にとって大きな財産となっていることは間違いありません。

ビートたけしの学歴が今にどう活きているのか

ビートたけしさんの学歴は、現在の多彩な活動や独自の視点に大きな影響を与えています。たけしさんが歩んできた学びの道は、決して順風満帆ではありませんでしたが、その経験が今の活躍の基礎となっています。なぜなら、幼少期から大学時代までの多様な経験や人との出会いが、彼の人間力や創造性、挑戦心を培ったからです。

まず、たけしさんの学歴は、小学校から始まり、足立区立第四中学校、足立高校、そして明治大学工学部へと続きました。1960年代という日本全体が大きく変化していた時代に育ち、教育熱心な母親のもとで厳しくも温かな家庭環境で過ごしたことが、たけしさんの価値観に大きく影響しました。小中学校時代は野球部や様々な学内活動に打ち込みながら、多くの友人や先生に囲まれ、社会性や協調性を身につけていきます。

高校時代は足立高校で勉学に励み、同時に野球部やボクシングジムでの活動にも熱中しました。この時期、学業と部活動の両立を通じて、努力することの大切さや、困難を乗り越える力を自然と身につけていきます。明治大学進学後は、学問だけでなくアルバイトやジャズ喫茶での人間関係、学生運動の空気にも触れ、より広い世界を知ることができました。特に、さまざまなバックグラウンドを持つ人々との出会いは、たけしさんの創造性や社会への関心を大きく刺激したのです。

たけしさんの学歴が今に活きている理由のひとつは、多様な視点や考え方を吸収してきた経験にあります。たとえば、明治大学在学中に経験したアルバイトや下宿生活、演劇サークルでの活動などは、現在のコメディアンや映画監督としての幅広い発想や表現力の土台となっています。また、大学を中退した後も自身の意思で人生を切り開いていく姿勢は、困難な時代を生き抜くための粘り強さや柔軟性に繋がっています。

さらに、たけしさんが多彩な活動を展開するうえで欠かせない「人間観察力」や「ユーモアのセンス」も、学歴を通じて得たものです。さまざまな立場の人と接し、現実の世界を観察し続けたからこそ、多くの人の共感を呼ぶ表現ができるのです。実際に、学生時代の友人やアルバイト仲間、下宿先の知人たちとの交流から生まれたエピソードが、バラエティ番組や映画作品の中でも数多く活かされています。

また、たけしさんは2004年に明治大学から特別卒業認定を受けています。これは単なる学歴の証明にとどまらず、社会での功績や長年にわたる努力が認められた結果であり、今も母校や関係者とのつながりが続いています。学歴という枠を超えて、自らの人生経験そのものを活かし続ける姿は、多くの人に勇気や希望を与えています。

このように、ビートたけしさんの学歴は、単なる肩書きではなく、その後の人生を彩る大切な土台として今も息づいています。多くの出会いと経験が積み重なり、現在のたけしさんの幅広い活動や独自の発想力へとつながっているのです。学歴という過去が今にどう影響し、どう活かされているのか、その答えは彼自身の歩んできた道にこそ現れています。

「北野武」の原点、子ども時代の友人や家族との関係

「北野武」さんの原点は、幼少期に育んだ家族との深い絆や、地元での友人関係にあると言えます。子ども時代の体験や人間関係が、現在の独自の価値観やユーモアの根底を支えているからです。たけしさんの成長を支えた環境や、その時期に得た教訓やエピソードについて具体的に紹介します。

たけしさんが育ったのは、東京都足立区島根の下町です。昭和20年代から30年代にかけての高度経済成長前夜の日本で、家庭はペンキ職人の父、内職やパートをかけもちする母、兄、姉、祖母と一緒に暮らしていました。家計は裕福ではなく、日々の生活は決して楽ではありませんでしたが、家族の愛情に支えられながら育ったことが、たけしさんの情の厚さや人情味につながっています。

家族との関係で特に大きな影響を与えたのは、母親の存在です。母親は「この子だけは絶対に立派な大学に行かせる」と強い思いを持ち、時には厳しく、時には優しく、日々の勉強や生活習慣を徹底して指導していました。また、祖母はたけしさんを優しく包み込む存在で、家の中で唯一心が安らぐ相手でもありました。兄姉とは年齢が離れていましたが、兄の北野大さんは学業優秀で、常に「お兄ちゃんを見習いなさい」と言われて育ったことが、たけしさんの努力家な一面を育てたと言えるでしょう。

一方、近所の友人たちとの関係も、たけしさんにとってはかけがえのない思い出となっています。放課後は空き地や川辺、公園で思いっきり遊び、野球や昆虫採集、地域の祭りや行事にも積極的に参加していました。貧しいながらも工夫しながら遊ぶことで、創造力やコミュニケーション能力が自然と身についていきます。また、時にはいたずらやトラブルもあり、友人たちと力を合わせて問題を解決する経験も数多く重ねました。

たけしさんの子ども時代には、家庭内外でのさまざまな体験が詰まっています。例えば、母親に叱られて泣きながら勉強した日々や、祖母に慰められて心が和んだ思い出、兄と勉強や遊びで競い合った記憶など、一つ一つの出来事が彼の人間性を形作ってきました。家族や友人との日常のなかで、「自分はどう生きるべきか」「人とのつながりをどう大切にするか」という問いに幼いながらに向き合い、その後の人生の大きな糧となったのです。

このように、「北野武」さんの原点は、家族や友人との濃密な関係性にあります。どんなに貧しくても、どんなに厳しくされても、そこには深い愛情と人への思いやりがありました。子ども時代の経験が、今のたけしさんのユーモアややさしさ、そして独自の世界観につながっていることは間違いありません。日々の暮らしの中で育まれた人との絆こそが、「北野武」という唯一無二の存在を支えているのです。

ビートたけしの学歴を総括するまとめ

- ビートたけしさんは明治大学工学部機械工学科に進学しました。

- 明治大学入学の背景には母親の強い教育熱心さがありました。

- 明治大学では学生運動が活発な時代を経験しています。

- 学業よりもジャズ喫茶でのアルバイトや芸術活動に熱中していました。

- 必要単位に満たず明治大学を中退していますが、後年に特別卒業認定を受けています。

- 特別卒業認定は芸能界や映画界での功績が評価された結果です。

- ジャズ喫茶で多くの仲間や文化人と出会い価値観が広がりました。

- 学生時代の交友関係が後の芸人・映画監督としての感性の基盤になりました。

- 新宿や池袋のジャズ喫茶はビートたけしさんの青春の拠点でした。

- 足立高校では学業にも部活動にも積極的に取り組んでいました。

- 高校時代は野球部に所属し仲間と青春を過ごしました。

- 高校在学中はヨネクラジムでボクシングも習っていました。

- 中学は足立区立第四中学校で越境通学を経験しました。

- 小学校は梅島第一小学校で、母親の教育方針が日常を大きく左右していました。

- 家族や友人との関係がたけしさんの人間性の原点となっています。

- 足立高校は当時偏差値が高く、進学実績も優れていました。

- 学歴を通じて多様な人間関係や人生観を培いました。

- 明治大学時代の挫折と模索がその後のキャリア形成に大きく影響しました。

- 芸人・映画監督となってからも学歴や経験が創作活動に活かされています。

- ビートたけしさんの学歴は、彼自身の多様な才能や人生観の土台となっています。